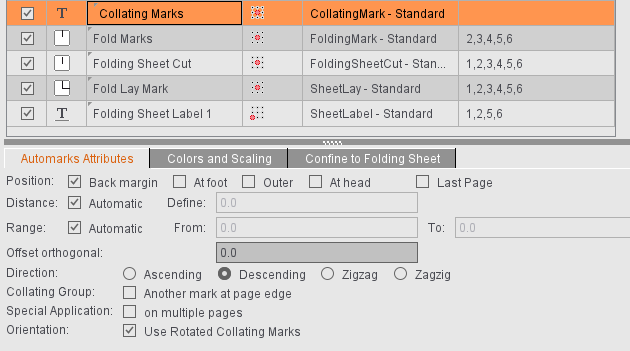

自動マークセットの編集をリソースの「自動マークセットエディタ」で行うか、ジョブの「マーク」手順で行うかに関係なく、設定内容は同じです。

属性の設定内容は、選択したマークタイプによって異なります。一部のマークでは変更を行うことができません。

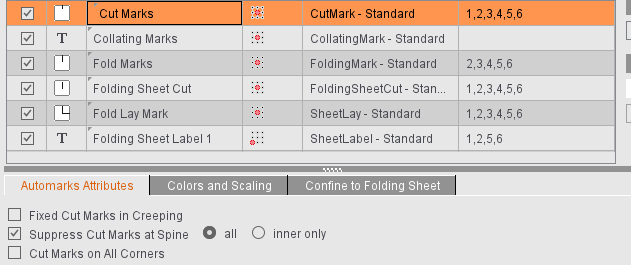

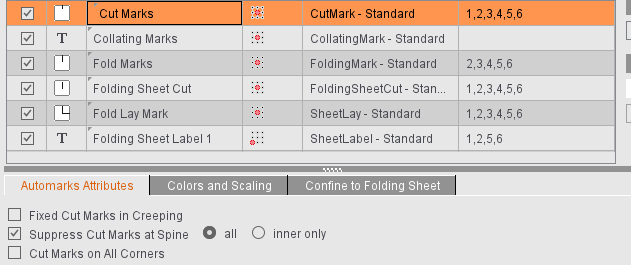

クリープ時の固定断裁マーク

断裁マークは、クリープ時には移動されません。プルーフカラーレイヤーに関連し、プルーフのチェックが向上します。

背の断裁マークが、特別に作成された折りマークに重なる、あるいは他の理由からポストプレスで邪魔になる場合は、この機能を使って断裁マークが外側だけで保持されるよう設定できます。例外:マークを非表示にする辺が折り用紙の外にある場合は、ここで断裁される可能性があり断裁マークが必要なので、マークは非表示になりません。

ジョブで、すべての断裁マークを非表示にするか、あるいは内側の断裁マークだけを非表示にするか、選択できます。例えば、外側の断裁マークが必要な場合は、内側の断裁マークによって「フラッシュ」が発生する可能性があります。

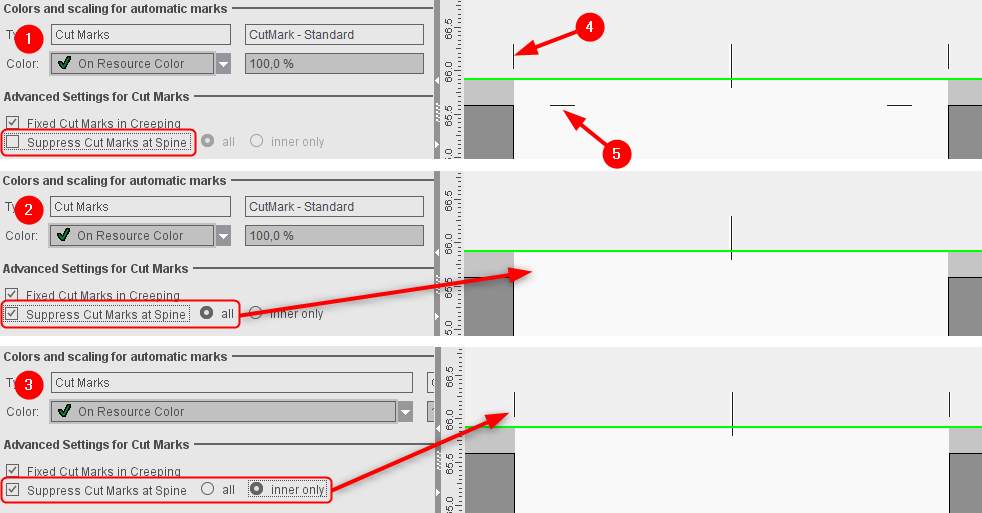

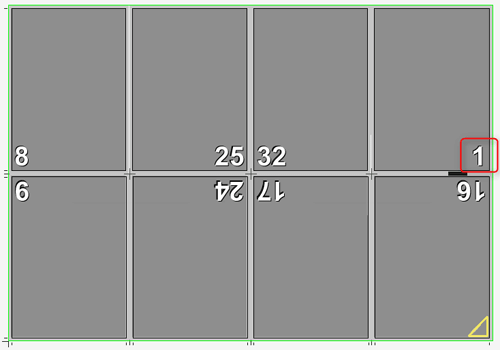

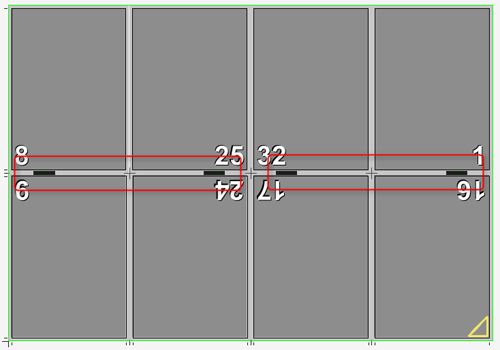

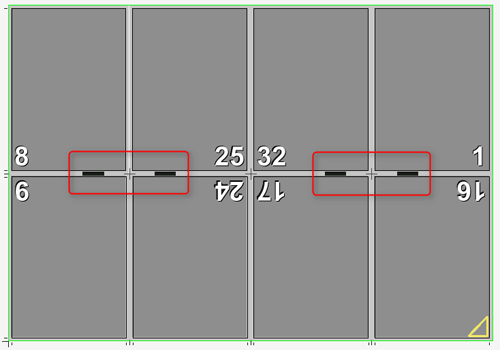

例:

表紙の生産では、断裁マークをすべての角に配置することが有意義です。これは例えば、表紙の背が別のページとしてではなく、ギャップによって作成される場合が該当します。この場合は、ページ上部に断裁マークを配置します(これらがページを指定)。ページ間の断裁マークは、断裁時にフラッシュの原因となるため、望ましくありません。このようなケースでは、ジョブの[マーク]で、断裁マークの「背の断裁マークを非表示にする」オプションを「内側のみ」と併せて有効にできます。

(1): 外側(4)および内側(5)の断裁マークが出力されます。

(2): 背のすべての断裁マークが非表示になります。

(3): 背の内側の断裁マークだけが、フラッシュを回避するために非表示になります。外側の断裁マークは保持されます。

すべての角に断裁マーク

[面付け]および[自動面付け]の作業モードに対応しています。

折り用紙に十分なスペースがある場合、断裁マークは「内側」のページの端でも設定できます。

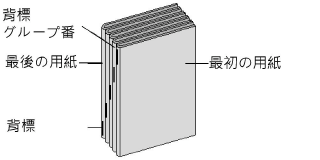

背標により、折り用紙が正確な順序でまとめられたかをチェックできます。

背標を使用する場合は、デフォルトのマークであるCollatingMark(長さ約11 mm、幅約1mmで、相応の折り用紙番号を含む線)を使用できます。ただし、独自に作成したマークなど、どんなマークでもこのジョブに使用できます。

位置: 背側 - 地側 - 外側 - 天側 - 最終ページ

ここでは、最も外側のページのどちら側に背標を指定するかを選択します。

マークを、折りブロックの「最終ページ」に関連付けて配置することも可能になりました。

デフォルトは「背側」です(最初のページの左端)。

間隔:自動 - 定義

ここでは、用紙ごとに背標をずらす間隔を選択することができます。[自動]を選択すると、間隔は方向と回転に基づいて、倍率をかけないマークの高さまたは幅に調整されます。間隔を独自に定義することもできます。

範囲: 自動 - 開始: 終了:

ここでは、リファレンス側の背標の開始位置と終了位置を定義できます。0から始めて、ページの高さと幅を範囲とみなす場合は、[自動]を選択します。

直交の移動

背標はデフォルトでは断裁フレーム上にあります(「地側」、「天側」、「外側」)。

そのため、背標が裁ち落とし領域にはみ出す場合があります。

プラスの移動を指定すると、背標がページ端に対して垂直方向に外側に移動します(ページから離れる)。マイナスの移動を指定すると、背標が直交するように内側に移動します(ページ方向に)。

方向:上向き-下向き-逆V字-V字

一般に、最初のページと最後のページの間の折りに太い罫線が印刷され、これを完成した折り用紙の背で確認することができます。最初の背標は、最初の折り用紙の一番上にあります。後続の用紙では罫線が線の長さの分だけずれ、本を正確に完全にまとめると、各罫線は等間隔の階段状になります。この階段は上向きでも下向きでもかまいません。背標は、逆V字の場合は上向き-下向きになり、V字の場合は下向き-上向きになります。

注記:[上向き]を選択した場合、配置は必ず「背側」から開始されます。

背標グループ: ページ端に別のマーク

背標グループの番号が、ページ端にも配置されます。位置は選択できます。

説明:

背標グループ(CollatingMarkExtension)は、通常の背標(CollatingMark)の拡張です。これは補足的な識別に役立ち、出来上がる折丁の情報をもたらします。

注記:

背標グループは折り用紙グループ([スキーム>すべての折り用紙]手順)に依存しない点に注意してください。

•可変の高さ

背標グループ(折丁)ごとに、異なるマーク高さを定義できます。

特殊なケース:複数ページ

背標は通常、折り用紙の最初のページ(デフォルト)または最後のページだけに配置されます。このオプションを使えば、同じ背標を、折り用紙のすべての偶数または奇数ページに配置できます。偶数か奇数かは「最後のページ」オプションによって決まります:このオプションを選択すると、背標が折り用紙の最後のページに配置されます。

「特殊なケース:複数ページ」と「最後のページ」がどちらも選択されていない:

「特殊なケース:複数ページ」が選択され、「最後のページ」は選択されていない:

「特殊なケース:複数ページ」および「最後のページ」が選択されている:

背標を180度回転させて配置します。

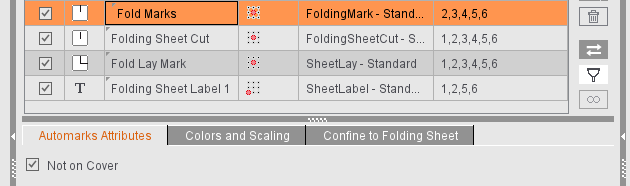

表紙に配置しない

「製本」手順で「最初の折り用紙が表紙」オプションが有効になっている場合は、この設定を有効にすると、該当する折り用紙に折りマークが配置されません。

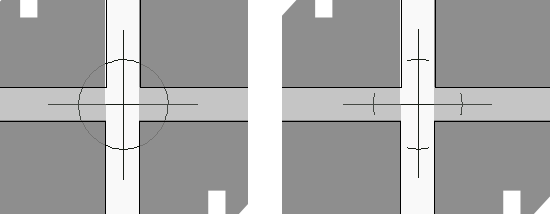

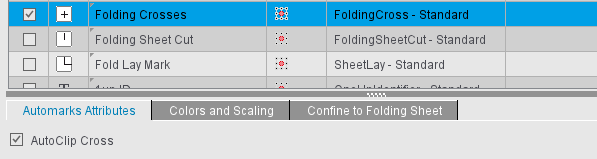

折り十字の場合、設定できる唯一の属性は、折り十字がコンテンツに突き出ている場合に自動塗り足しを実行するかどうかです。オプションがアクティブになっていない場合は、完全なマークが表示されます(左の図)。ただし、オプションがアクティブになっている場合は、それに応じてマークがトリミングされます(右の図)。

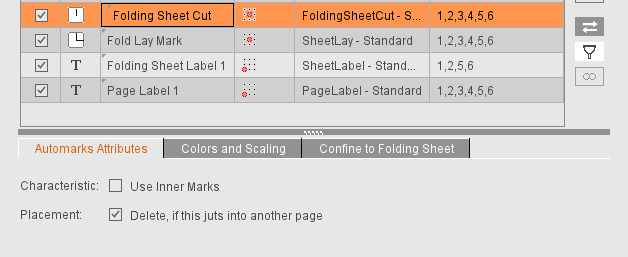

内側にあるマークを使用

折り用紙角を内側配置として設定すると、プレ断裁マークと同じく余白の上に配置されます。

他のページにはみ出す場合は削除する

折り用紙が互いに密接して隣り合う場合、折り用紙角が他のページにはみ出して、一緒に印刷されてしまう可能性があります。このオプションを有効にすると、マークのクリップパスが他のページのクリップパスとぶつかる場合に、マークが削除されます。折り用紙の移動などによって、再びマークのスペースが十分に確保されたら、元の折り用紙角がまた表示されます。

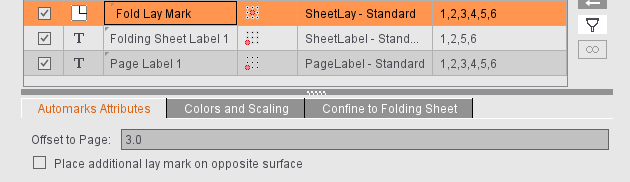

表面および裏面用それぞれ2つの折丁レイマークは、オフセット印刷および製本において以下のように役立ちます:

1枚目の印刷後に以下の情報が自動的に分かります:

•配置面が正しいか(A面またはB面)。

•印刷されたどの面が印刷済みパレットで上になるか(折り工程の前にパレットを反転させる手間が省ける)。

折丁レイマークは通常、スキームの定義に従って配置されます。これは通常は裏面です。

「向かい合わせの面に追加の折丁レイマークを配置」オプションで、向かい合わせの面に折丁レイマークが追加で配置されます。これは通常は表面です。「折りたたみ方法を表面に適用」スキームを選択すると、折丁レイマークが表面に、追加の折長レイマークが裏面に配置されます。

追加の折丁レイマークは、折丁レイマークを選択する際に定義します。

[ページとの間隔]:ページとの間隔は、デフォルトで「0.3」= 3 mmに設定されています。これにより、折丁レイマークが紙の外に出る場合は、間隔を変更して折丁レイマークを断裁される辺に近づけ、裁ち落とし内に配置されるようにします。

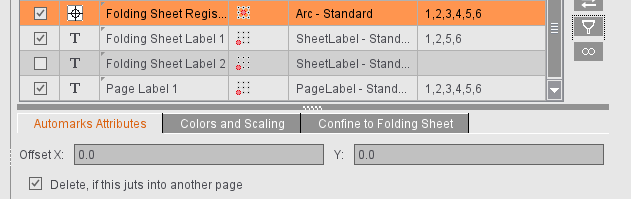

間隔 X/Y

マークが一緒に印刷されるまたは紙の外に位置する場合は、ここで折り用紙レジスタマークの間隔を手動で修正できます。

他のページにはみ出す場合は削除する

折り用紙が互いに密接して隣り合う場合、折り用紙レジスタマークが他のページにはみ出して、一緒に印刷されてしまう可能性があります。このオプションを有効にすると、マークのクリップパスが他のページのクリップパスとぶつかる場合に、マークが削除されます。折り用紙の移動などによって、再びマークのスペースが十分に確保されたら、元の折り用紙レジスタマークがまた表示されます。

リファレンス

様々なページ基準方式以外に、折丁番号を折り用紙を基準に配置することもできます。情報が折りプロセス後に読み込まれる場合は、マークのページ基準で十分です。ただし新しい折りスキームは、フィーダで既にバーコードリーダーが装備されているため、まだ折られていない用紙にも適切なマークを配置できる必要があります。このために、「基準」として「折り用紙」を選択します。

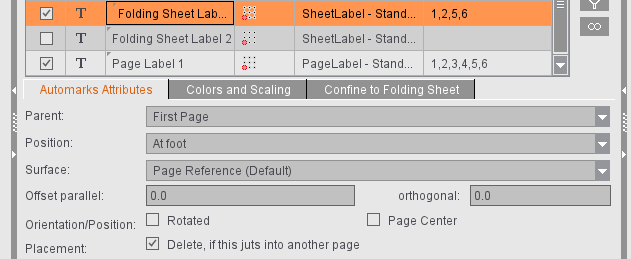

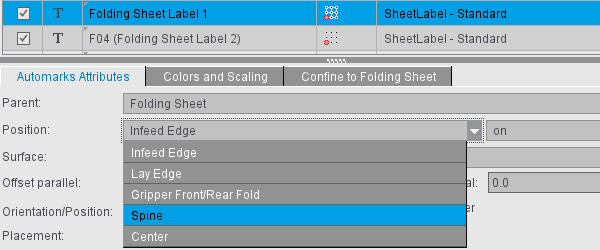

位置

「基準」として「折り用紙」を選択すると、配置に関する他の設定が可能です:

「進入する辺」/「接する辺」

どの辺にマークを配置するか定義します。基準値は、「接する辺」(折り機のコンタクトレールに接する折り用紙の辺)または「進入する辺」(折り機に進入する折り用紙の辺)です。選択した辺またはそれと向かい合う辺に、配置できます。

接する辺を決定する際は、折り機での最初の折りがバックル折りで、Y方向に折られるものとします。通常はこれが該当します。相応に、接する角と使用するスキームの折り規則によって、接する辺が決まります。

「正ラップ/逆ラップのくわえ代」または「背」

両方の位置に対してそれぞれ、ラベルを外側あるいは内側に配置するか定義できます。

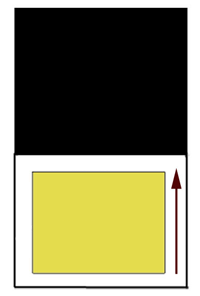

「背」設定の場合は、折り用紙ラベルが折り用紙の背に配置されます。下の左側の図では、折り用紙ラベルが背の内側に配置されています。スキームF08-07を選択した場合は、折り用紙ラベルがページ4とページ5の間に配置されます。逆に、折り用紙ラベルを背の外側に設定すると、ページ1とページ8の間に配置されます(右側の図)。

「正ラップ/逆ラップのくわえ代」位置は、「製本」手順の設定によって決まります。「製本」手順で正ラップに設定されていれば、上の例の「内側」の場合はページ4を基準に配置され、「外側」の場合はページ1を基準に配置されます。逆ラップに設定されていれば、ページ5(内側)またはページ8(外側)が基準になります。くわえ代が定義されていなければ、マークは正ラップの場合のように配置されます。

「中央」

マークが折り用紙の中央に配置されます。

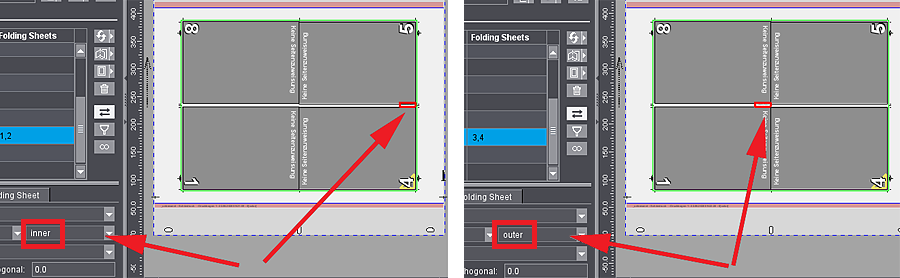

面

自動化のためには、折り用紙ラベルが配置される面を、ページとの関連だけでなく、直に定義できることが有意義です。面の選択肢として以下の4つがあります:

•ページ基準(標準)または折り手順(標準)

•表面のみ

•裏面のみ

•両面

「ページ関連」は標準設定です。折丁番号は、ページの関係性に基づく面に配置されます。その際、面は表面または裏面に限らず、使用されるスキームによって変わります。例えば、ページ関連として「最も内側のページ」を選択すると、折丁番号は、ページ2の裏面に配置されます。他の3つの選択肢(表面のみ、裏面のみ、両面)の場合は、折り用紙ラベルが配置される面を指定できます。

移動

折丁番号を選択した辺に平行に、または辺から離れる/近づく方向に移動させるか、どの程度移動させるかを指定できます。

方向/位置

「回転」オプションでは、折丁番号が180度回転されます。回転はマークの基準点にもとづいて実行されます。

[ページ中央](ページ基準の場合)

[ページ中央]オプションを有効にし、ページ基準とマークのホットスポットを選択すると、折丁番号をページに対して中央になるように背に自動配置できます。この方法によって、6または8ページの表紙にも、折丁番号を正しく配置できます。

[折り用紙の中央](折り用紙基準の場合)

折丁番号が、選択した辺の中央に配置されます。[位置]で「中央」を選択すると、このオプションはなくなります。

配置>他のページにはみ出す場合は削除

折り用紙が互いに密接して隣り合う場合、折丁番号が他のページにはみ出して、一緒に印刷されてしまう可能性があります。このオプションを有効にすると、マークのクリップパスが他のページのクリップパスとぶつかる場合に、マークが削除されます。折り用紙の移動などによって、再びマークのスペースが十分に確保されたら、元の折丁番号がまた表示されます。

「基準」として「折り用紙」を選択した場合、「中心」を除くすべての位置で「折り用紙の内側の端まで」オプションを有効にすることができます。新しく作成された注文または自動マークセットでは、デフォルトでオンになっています。

この機能により、折り用紙ラベルが折り用紙の内に自動的に配置されます。

オプションを有効にすると、マークは常に折り用紙の塗り足しにあるマークの上端に設定されます。十分なスペースがない場合、マークはせいぜい横に移動します。マークは、ページの塗り足しに直接配置されます。

これは、アクティブ化されたオプションと非アクティブ化されたオプションで動作が異なることを意味します。非アクティブ化オプションを使用すると、負の直交値でマーカーを内部に移動することもできますが、アクティブ化オプションを使用するとこれは発生しません。マークは最大でページの塗り足しまで移動します。これにより、標準のパラメーター化でマークが側面に突き出ることはありません。

「くわえしろ 前折り/後折り」の特徴:オプションが有効になっていない場合、折り用紙ラベルはこの「位置」の側に配置されます。オプションを有効にすると、折り用紙ラベルが折り用紙の端に配置されます。グリッパーエッジがスキーム内にある場合、オプションがアクティブになると、折り用紙ラベルが中央に配置され、マークの上端が正確に中央に配置されます。

|

オプションが有効されていません |

オプションを有効化 |

オプションが有効されていません |

オプションを有効化 |

|

|

|

|

「折り用紙(任意の配置)」基準の場合の相違点

「基準」として「折り用紙(任意の配置)」を選択すると、ラベルを既定の基準点にもとづいて、Xおよび/またはY方向の移動を含めて配置することができます。回転では、「回転」の代わりに角度を指定します。現時点では、0°、90°、180°、270°の選択および任意の角度入力が可能です(逆時計方向に回転)。任意の角度を入力する場合は、「他のページにはみ出す場合は削除」には設定できません。回転はマークの基準点にもとづいて実行されます。

これらのラベルの場合は、後続処理のための「位置」基準として、接する辺または進入する辺は重要ではありません。そのためここではラベルを単純に、上または下、右、左、中央に配置できます。また、1upの辺に対して並行または垂直方向の、基準点との間隔を定義できます。

「回転」オプションによって、マークの足が1upの方向を指すように、ラベルが回転します。

「1up中央」オプションでは、マークのホットスポットが1up中央に移動します。

任意の配置:1up基準「モンタージュブロック/抜き型(任意の配置)」によって、ラベルを、既定の基準点にもとづいてXおよび/またはY方向の移動を含めて配置することができます。回転で角度を指定できます。現時点では、0°、90°、180°、270°の選択および任意の角度入力が可能です(逆時計方向に回転)。任意の角度を入力する場合は、「他のページにはみ出す場合は削除」には設定できません。回転はマークの基準点にもとづいて実行されます。

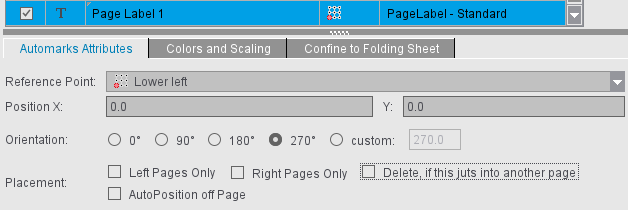

ページラベル(「面付け」モード)/1upラベル(「モンタージュ」モード)

自動配置される印刷コントロールマークは、折丁番号と同じで、ProofColorでページに直接配置される、ページ固有の情報です;任意の数のページラベルまたは1upラベルを作成できます。

1個のラベルを選択すると、これが各ページに配置されます。ラベルを配置するために、ページの基準点と、基準点に相対的な位置を指定します。また、回転(0°、90°、180°、270°および任意の角度入力)も設定できます。配置は左ページのみまたは右ページのみに制限できます。

マークのクリップパスが他のページのクリップパスとぶつかる場合、「他のページにはみ出す場合は削除」オプションを有効にしていれば、ラベルが削除されます。任意の回転角度を入力すると、囲みの四角形からクリップパスが生成されるため、このオプションは使用できません。

ページ/1upラベルも、自動的にページ外に配置できます。このオプションを有効にすると、手動修正は不要になり、X/Y方向の入力欄は無効化されます。向きは、引き続き個別に指定できます。

面

自動化のためには、折り用紙ラベルが配置される面を直に定義できることが有意義です。面の選択肢として以下があります:

•表面のみ*

•裏面のみ*

•両面

*印刷用紙ではなく折り用紙に関連付けられます

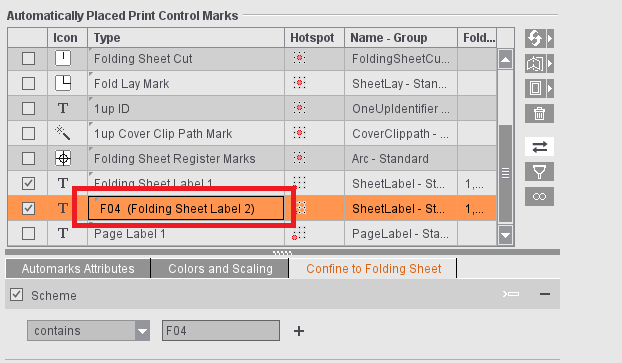

ラベルは各自動マークセットに複数存在する可能性があるため、名称を、適用するルールを考慮するなどして個別に変更することを推奨します。そのためには、「タイプ」フィールドをクリックし、名称を入力します。元のタイプ名がその後ろの括弧内に表示されます。

「パッケージ」モードのラベルに関してはパッケージの自動マークセットを参照