この手順は[面付け]および[自動面付け]の作業モードでのみ有効になります。

[製本]手順で以下のパラメータを設定できます:

•製本方法の選択

•クリープをオンにし、値を定義

•自動ボトリングをオン

•表または裏折りに対してくわえしろを定義

•残留糊(輪転機)に対する表紙の接着を定義

•糊付け線の定義(輪転機)

•自動ギャップ計算用のデフォルトを定義

(ギャップ計算の概要も参照)

•カットブロック割り付け

Prinect Signa Station は、選択した製本方法に対するページ割り付けと必要なクリープを自動的に定義します(ページ割り付けは、選択した折りスキーム/折り規則によって異なります)。

綴じしろを含んだ製本方法を使用した場合、綴じしろにおけるページのトリムは[プリファレンス > 綴じしろでのトリム]で定義された値に設定されます。通常、綴じ代には印刷データが含まれていない必要があります。

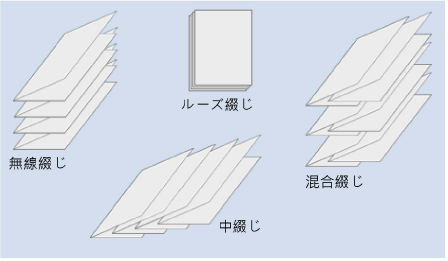

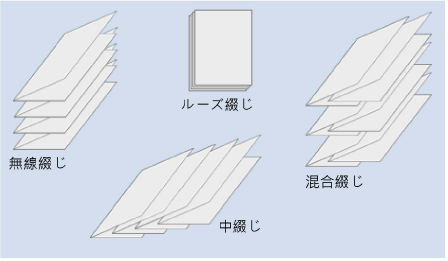

無線綴じでは、折り用紙は相互に重ねて配置され、裏で切断され、糊付けされます。

注記:自動ギャップ計算では、左ページと右ページの間のギャップが生成されます。このギャップは、最大の綴じ代に相当します。

中綴じでは、折り用紙が重ね合わせられます。その結果、集められたページの最終ページ番号は、選択した折りスキームだけでなく、出版物のサイズにも依存します。

この製本モードでは、アプリケーションは自動的に最大と最小のページ番号を対にして、各ページが実際に持つ番号を計算します。

注記:自動ギャップ計算では、ページペア間のギャップが0mmに設定されます。

注記:[製品部品]手順では[無線綴じ機の製本方法]も設定できます。これは出力JDFに書き込まれ、ポストプレス領域で機械のプリファレンスに使用できます。Signa Station ではこの設定は影響を及ぼしません。

[カム&ゴー]製本モードでは、最初と最後のブックブロック(例えば最初と最後のページ)、2番目と最後から2番目のブックブロック、3番目と最後から3番目のブックブロック(以下同様)がそれぞれ1つの折り用紙に印刷されます。折り用紙は中間に達するまで、または中間を越えるまで、相互に積み重ねられます。2つのブロック間の最後の折りは実行されません。代わりに、用紙が断裁されます。次に、ブロックの両方の積み重ねが相互に重ねて配置されます。このようにして本が作成されます。

折り用紙を利用して、同様にカットされ他のブロックと共に集められる別のブックブロックを印刷すると、本の部品の1アップをさらに作成することができます。この処理の目的は、プレート変更の数を減らすことです。ページ番号付けは中綴じと同じです。一方、クリープの値は、無線綴じのものと同様です。

注記:自動ギャップ計算では、左ページと右ページの間のギャップが生成されます。このギャップは、最大の綴じ代に相当します。

このオプションでも、1つの折り用紙で2つのブックブロックを配置することができます。一方のブロックには昇順のページ番号があり、もう一方のブロックには降順のページ番号があります。つまり、反転された用紙が生成され、2つのブロック全体が描画されます。このモードは、用紙の数が原因でプレートが必要になった場合や、最初の折り用紙の回転によって製品が不正確になる場合に使用されます。一般に、折り用紙の閉じた側と開いた側は交互になります。

注記:この製本方法で製品部品を作成した場合、ページ数は自動的に2倍になり、作成される折り用紙の数も2倍になります。例えば48ページの本を印刷する場合は、合計ページとして48ページを入力します。これに対して折り用紙は3枚必要になり、Prinect Signa Stationはこの数を2倍してページ数を96、折り用紙の数を6にします。

自動ギャップ計算では、左ページと右ページの間のギャップが生成されます。このギャップは、最大の綴じ代に相当します。

この製本方法では印刷後に用紙パイルが、ページ数の下半分と上半分の2つに分割されます。16ページの印刷物なら、1から8ページのパイルと、9から16ページのパイルに分かれます。そのためには、ページ番号がこの原理を満たすような折りスキームを作成する必要があります(例:1-3(表面)、4-2(裏面)の2ページの折り)。

注記:自動ギャップ計算では、左ページと右ページの間のギャップが生成されます。このギャップは、最大の綴じ代に相当します。

この製本方法は、無線綴じと中綴じを組み合わせたものです。

例えば3枚の折り用紙なら、中綴じによって1つのブックブロックに組み立てられます。その後、無線綴じまたはスレッドスティッチングによって、ブックブロックを1つの本にまとめます。

注記:自動ギャップ計算では、ページペア間のギャップが0mmに設定されます。

[ルーズ綴じ]モードでは、すべてのギャップを(少なくとも右と左で)同一に作成できます。つまり用紙はすべて同じで、折らずに断裁されます(例:穴があいたリングバインダ用紙)。

注記:自動ギャップ計算では、すべてのギャップ間で空きスペースが均等に分割されます。

糸綴じによる印刷物では、折りたたみのブックブロックが上に積み重ねられ、糸で用紙が製本されます。

この方法は無線綴じと似ていますが、綴じ代はありません。

チラシ折りの出版物ではページは断裁されないので、ページ間のスペースは変更してはいけません。

注記:自動ギャップ計算では、ページペア間のギャップが0mmに設定されます。

この設定は、アラビア語圏の本に対応しています。アラビア語圏では、本は左から右へ開き、左から右へ読みます。この場合は特殊な折りスキームを作成する必要があります。

この機能は、「カム&ゴー」、「カム&ゴー 2冊本」、「断裁&スタック」の各製本方法には適しません。これらのいずれかを選択すると、自動的に「無線綴じ」に切り替わります。

オプションを有効にすると、36ページの製品のページ割り付けは以下のようになります:

•「最初と最後」

表紙にページ1、2、35、36がある。

•「最初」

表紙にページ1、2、3、4がある。

•「最後」

表紙にページ33、34、35、36がある。

この機能によって、独自のPDFドキュメント内の表紙ページを最初または最後に置くなど、柔軟な処理が可能になりました。

また、自動機能では以下が適用されます:

•該当する折り用紙がクリープ計算で考慮されない。

•該当する折り用紙に背標が配置されない。2番目の折り用紙に背標1が配置されます。

•該当する折り用紙が「製本用に仕分け」機能で考慮されない。

一般に、製本業者は、より小さな折り用紙(半分の用紙、1/4の用紙、または軽い用紙)がブックブロックの最後にないことを望みます。この機能は、用紙の位置を自動的に変えます。

このオプションは、[スキーム>すべての折り用紙]手順のコンテキストメニューからも、折り用紙を選択している場合に製本用に折り用紙を仕分けで手動で有効にできます。

注記:あらかじめオプションを有効にしている場合は、[スキーム>ギャップとマスターページ]手順および[すべての折り用紙]で、その旨が赤字で示されます。

ツインレイジョブでは、2つの異なる製品を1つのスキームで処理します。従来の方法では、2つのスキームを入れ子にすることによって、結果的なスキームを得ようとしていました。そのため最初のスキームでは、2番目のスキームがそこに完全に収まるように、水平方向のギャップが中央で拡張されます。しかし用紙は全体で折るため、両方のスキームのすべてのギャップが互いに正確に合わなくてはなりません。このように2つのスキームを合わせて1つの結果を得る方法は、現場では複雑すぎることが分かりました。

バージョン13からは別の手法を用います。1つの折りスキームに2つの製品が収容されます。「カム&ゴー」の製本方法ではまさにこの方法がすでに採用されています。つまり、「カム&ゴー」はツインレイ方式の特別形であるといえます。ただしここでは、2つの製品の折り用紙を、カラーまたはその他の必要性のために移動させることができないという制限があります。製品1の折り用紙1と製品3の折り用紙3を1つの印刷用紙上にまとめたくても(同じスポットカラーを使用するなどの理由で)、ここではそれができません。

Prinect Signa Stationのツインレイ方式は、ニーズを全般的に満たします。その際、1つの折りスキームを最大2つのセクションに分割可能で、分割は常に水平方向であることが条件です。アシスタント/製品部品インスペクタの[製本]手順で、「ツインレイ」モードを有効にします。このオプションは許可された製本モードでのみ選択できます(現時点では無線綴じ、中綴じ、糸綴じ)。ツインレイを有効にすると、[スキーム]手順で[セクション順序を変更]ボタンが使用可能になります(セクションの取扱 を参照)。

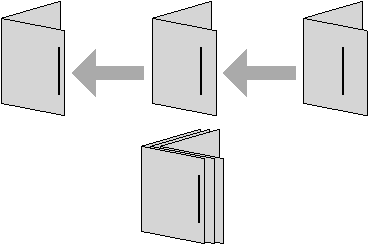

中綴じの出版物(雑誌など)では、用紙の厚みによって、内側のページが外側(背の側から見て)にずれます。製本後に仕上げを行うと、内側のページの外側の余白が、外側のページより狭くなります。無線綴じの場合も、ページ数の多いサイズの大きい用紙を頻繁に折る必要がある場合には、同様のことが該当します。

この図は、中綴じでクリープに必要な値を特定する方法を示しています。

クリープオフ

機能は無効になり、無視されます。

このオプションを選択すると、クリープ値は用紙厚から自動的に計算されます。用紙定義は、[プレート] 手順あるいは[ジョブ&リソース > リソース&機械] メニューの[用紙(印刷材料)]で設定または変更できます。用紙(印刷材料)も参照。

この機能によって、XおよびY方向に自動的にクリープできます。

•クリープ元

[移動]または[拡縮](デフォルト)を選択できます。拡縮の場合は、スキーム内の位置に応じてページが拡大または縮小されます。背幅には倍率を掛けず、外側の目標位置にページを合わせます。

•用紙厚みの係数

用紙ごとに希望するクリープ値を得るために、用紙厚みにこの係数を掛けます。

独自の内側/外側のクリープ値を入力する場合は、このオプションをオンにします。値は製品部品のすべての折り用紙を参照します。[内側]と[外側]のデータは常に、製品部品の最初のスキームを参照します。これらの値から用紙ごとのクリープ値が計算され、製品部品全体に適用されます。

•両方向にクリープ([自動]を参照)

•クリープ元([自動]を参照)

•クリープ値内側

クリープ用の補正のために、最初のスキームの最も内側のページに必要な移動値をここに入力します。

•クリープ値外側

クリープ用の補正のために、最初のスキームの最も外側のページに必要な移動値をここに入力します。調整後の内側と外側の余白には、クリープマージン分の差が生じます。正の値を入力すると、ページは外側にずれ、負の値を入力すると、ページは背の側にずれます。

その他すべてのペアになったページの距離は、この最大、最小の値に従って計算されます。クリープマージン値は、スキームで設定したページ距離と直接的な関係をもっています。折りスキームエディタ も参照。これらの値は、ページ距離に足し算または引き算されます。

個々のページでのその他のクリープ有効化についてはクリープを参照してください。

使用するスキームにより、自動クリープが可能か、手動クリープが必要かが決まります。

通常、プログラムは必要なクリープマージン値を自動的に計算できます。

自動ボトリング

この機能を有効にする際には、以下の状況を覚えて置いてください:

•製本方法

「カム&ゴー」と「断裁&スタック」の製本方法では自動ボトリングは適用できません。

•折り用紙

折り規則は折り十字で終了する必要があり(たとえば、「x1Y1」)、マイナス記号は使用できません。

•自動機能を有効にした後、スキームの変更や修正を行うことはできません。

•リボンの輪転印刷機では、シングルページと3/4ページを組み合わせた場合、問題が生じる可能性があります。

•「F16-11_li_4x2」スキームを使用する場合には、[自動ボトリング]は無効にしておく必要があります。

•折りタイプ[ジグザグ]と[レターフォールド]は、問題のある場合があります。

•ページ割り付け

折りスキームエディタでは、[経本折り]ページ割り付けモードを選択できません。

「ボトリング」機能および手動修正の方法については、ボトリング を参照してください。

通常、中綴じ機を使用して用紙を丁合いする場合、用紙/感材のストリップは折り用紙をサドルにはめるために使用されます。用紙上のこのストリップの位置は、折り用紙スキームによって異なり、用紙上では折りスキームが多少非対称であることを意味します。

Prinect Signa Station の自動ギャップ計算は、このオプションに対して入力した値を含んでおり、折り後に正しい正ラップおよび逆ラップが得られるようにすべてのギャップを計算します。

•なし/正ラップ/逆ラップ

中綴じ機用のくわえしろが存在しないか、あるいは正ラップ (後ろ折り) または逆ラップ (前折り) のくわえしろ用にページが移動されます。[くわえしろサイズ] に値を入力する必要があります。

ここでは、中綴じ機のくわえしろに対して、正ラップまたは逆ラップのページ移動サイズを定義します。

注記:機能を有効にすると、[スキーム]手順に数値が表示されます。さらに、機能が表示されます。

[ファイル>プリファレンス>ユーザーインタフェース]で[表紙の接着と糊付け線の確認項目を表示]をオンにしている場合にのみ表示されます。

[表紙の接着]で、用紙は折り用紙に追加されます。本の制作では、この追加スペースを表紙の下端に作成する必要があります。本に表紙を糊付けする際、残った糊が吸収されるようにして、ページに広がらないようにするためです。

•なし

•最初の折り用紙

用紙は、製品部品の最初の折り用紙に追加されます。

•最後の折り用紙

用紙は、製品部品の最後の折り用紙に追加されます。

[ファイル>プリファレンス>ユーザーインタフェース]で[表紙の接着と糊付け線の確認項目を表示]をオンにしている場合にのみ表示されます。

糊付け線は、輪転機で小冊子を生産する場合に、必要となります。糊付け線は折り前に自動的に適用されるため、折り後の糊付けは必要ありません。

折ったダブルページは背標の細長に沿って端で糊付けされるので、ページをさっとめくる時にはこの線に気付きません。

粘着力を弱める場合があるため、糊付け線には色をつけないでください。

この操作は、以下のいずれかの方法で行うことができます。

•移動

[糊付け線幅]で設定した値により、背幅から離れてしまった各ページの内容を移動することができます。

•拡大縮小

各ページの背幅の糊付け線が、幅に設定した値によって自由に保たれるように、表示されるページ内容が保持され、倍率をかけられ(縮小され)ます。

•断裁のみ

ページの裁ち落としは小さくなります。

•最も外側のページのみ/最も内側のページも

通常、糊付け線は最も外側のページにきます。ただし特定の製造条件下では、最も内側のページにすることもできます(ブックカバーを冊子と接着する場合など)。必要に応じて選ぶことができます。

•糊付け線幅

希望する糊付け線幅の入力。

注記:ギャップ計算の概要も参照してください。

自動ギャップ計算

この設定によって、自動ギャップ計算の設定をどこから取得するか選択できます。製品部品テンプレートで「JDFインポートで使用」オプションが有効になっている場合は、製品部品テンプレートによるJDFインポート時に、自動ギャップ計算設定がプリファレンスからではなく製品部品テンプレートの設定から取得されます。

この方法によって、ジョブごとにソースを、プリファレンスと製品部品テンプレートで切り替えることができます。

自動ギャップ計算が有効になっている場合、[スキーム]手順でギャップを手動で設定することはできません。新しいスキームが追加されると、ギャップが自動的に計算されます。スキームで自動ギャップ計算を行わない場合は、[スキーム]手順の「自動ギャップ計算を実行しない」オプションによって、選択したスキームに対してオフにします。

綴じ代

•ここには、綴じ代のデフォルト値が表示されます。「綴じ代を考慮」オプションをオンにすると、製品部品での数値が有効になり、ここでも手動で変更可能になります。

数値は[ファイル > プリファレンス > デフォルト値 > 最小綴じ代]のプリファレンスから適用されます。

綴じ代を含めるかどうかを定義するには、このオプションを使用します。糸綴じのジョブを無線綴じとして面付けするほうが有意義な場合があるため、この機能はオフにできます(糸綴じでは綴じ代があってはいけません)。

注記:ジョブで特殊マスターページが定義されている場合は、誤った結果につながる可能性があるため、自動綴じ代調整は考慮されません。

このオプションを選択すると、入力された値は([スキーム]手順で)ギャップの自動計算のために使用されます。

最大の天の塗り足しはページの天だけに影響し、最大ギャップの値はすべてのギャップに影響します。最大ギャップを有効にすると、ギャップは(天の塗り足しがもっと大きくても)入力されたサイズまでしか作成されません。つまり、折り用紙が用紙より小さくなる場合があります。

最大の天の塗り足しと同じく、自動ギャップ計算の実行時に、ページの地のギャップも入力された最大値まで拡張されます。これは、ラベルを地で揃える中綴じ機/無線綴じ機を使用する場合や、ポストプレスの枚数が多い複数原稿の場合に必要です。

別余白は[マスターページ]手順で最小ギャップとみなされ、最大ギャップがこの値に加算されるので注意してください。最大ギャップを無効にした場合は、自動ギャップが使用されます。この場合も、プリファレンス > [デフォルト]タブに入力した値に注意してください。

ページペア間のギャップ(綴じ代など)には影響しません。

例えば、天におけるギャップが常に正確に10 mmになる場合は、[マスターページ > ページの塗り足し > 天]に5 mmと入力し、最大の天の塗り足しを0 mmに設定してボックスにチェックを入れます。ギャップが自動的に計算されると、ヘッド間隔は自動的にちょうど10mmになります。

[面付け]モードおよび[自動面付け]モードでは、さまざまなニーズを満たすようにカットブロックをカスタマイズすることもできます。

下記のように定義されているカットブロックは、CIP3出力またはJDF出力用にデータに書き込まれるため、これらのデータを断裁機で使用することができます。

カットブロックは、グラフィックウィンドウに緑の線で表示されます。

ページ/1アップへ

折り用紙上の単ページが、自動的にカットブロックになります。

これは、ページ番号が同じスキーム(はがきを作成するときなど)を選択した場合に有意義です。ただし、通常は、[モンタージュ]モードがこのタイプの作成に対応しています。

折り用紙へ

余白を含む折り用紙が自動的にカットブロックになります。

これは、通常使用するデフォルトです。

スキームへ

折り用紙の余白なしのスキームのみがカットブロックになります。

折り用紙を折る前にサイズの仕上げを行う場合は、余白をカットブロックに含めないでください。